8/4 大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて

『未来のおにぎり』のデモンストレーションと試食を行いました。

【当日の様子はこちら】

冷凍もち麦おにぎりのご購入はこちら

マルヤナギオンラインショップ

日本人が昔から食べてきた白米をにぎった「おにぎり」に

3種類の豆の「蒸し大豆」と「もち麦」を混ぜ込みました。

『未来のおにぎり』は私たちが直面している世界的課題を

おいしく解決していきます。

生活習慣病をはじめとした「健康課題」

「たんぱく質危機」と「環境問題」

社会・経済の持続可能性

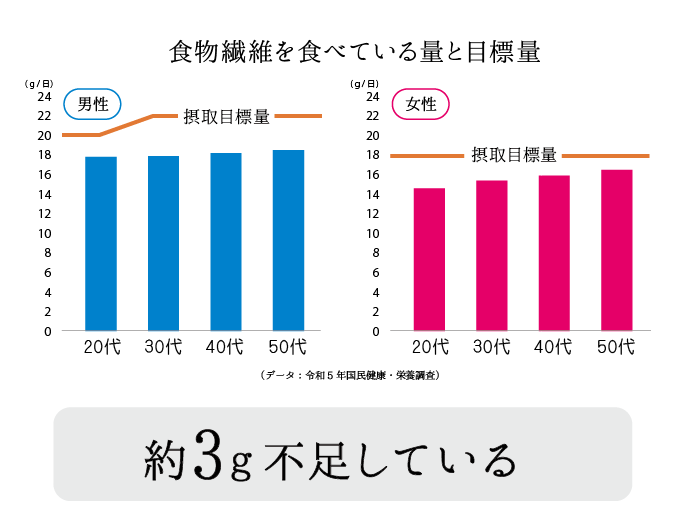

食の多様化で穀物や豆を食べる機会が減り、

食物繊維の摂取量が足りていません。

大豆は21.5g、もち麦は16.3gの食物繊維を含み(※)

このおにぎり1食で1日分の不足分を補うことができます。

※乾燥状態100gあたり(データ:日本食品標準成分表2020年版(八訂)、日本食品分析センター)

蒸し大豆は蒸しているからうま味と栄養の流出も少なく、

他の大豆製品と比較しても差はあきらかです。

世界的な人口増加、食生活の変化により、

将来、肉や魚などのたんぱく質が不足すると言われています。

蒸し大豆に含まれるたんぱく質は16.6g。

大豆は種まきから4カ月ほどで収穫でき

肉や魚に変わるたんぱく源として注目されています。

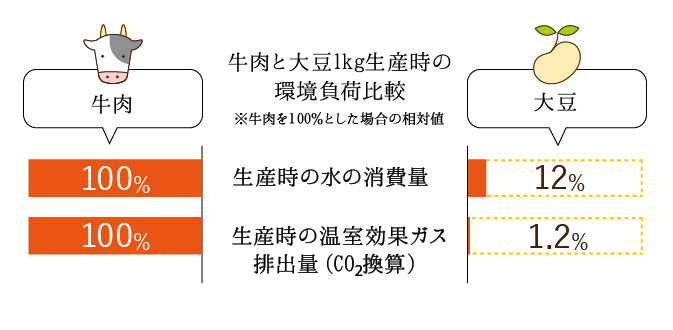

大豆は、牛肉に比べて生産に必要な水の量が1/8以下。

生産時に排出する温室効果ガスは1/85以下。

WWF(世界自然保護基金)の「未来の食材50」にも含まれています。

水の消費量データ:環境省バーチャルウォーター量一覧表より算出

温室効果ガスデータ:不二製油HPより(カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム数値より算出)

社会・経済の持続可能性には、

食糧の安定供給と地域社会の発展が不可欠です。

大豆は、気候変動や産地の実情を知り、

生産者と課題を共有することを大切にしています。

味に問題はないものの、割れなどで除去された豆も活用し、

限りある原料を大切にしています。

もち麦の産地では、もち麦が地域のイベントや食育に活用され

地域の食卓やお店で積極的に食べられています。

もち麦の栽培面積が拡がり、

持続可能な農業と地域活性化が進んでいます。

このおにぎりには、様々な世界的課題から

人類を救う可能性があるのです。

8/4 大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて

『未来のおにぎり』のデモンストレーションと試食を行いました。

【当日の様子はこちら】

冷凍もち麦おにぎりのご購入はこちら

マルヤナギオンラインショップ